Волшебный фонарь, кинематограф и их японские имена

Опубликована Янв. 1, 2021

Последнее обновление статьи Янв. 19, 2023

Аннотация

В статье рассмотрен процесс восприятия оптических и проекционных технологий Запада в Японии XVIII-XX вв. Эти заимствования обеспечили развитие кинематографа, телевидения, других современных медиа. Кинематограф был завезён в Японию в конце XIX в. и быстро приспособлен к культурным особенностям страны, однако несмотря на существенное влияние традиционного японского театра, литературы и живописи, кино в Японии во многом продолжает ассоциироваться с культурно-эстетическим влиянием Запада. Встрече японцев с киноаппаратом предшествовало их знакомство с телескопом, фотоаппаратом, микроскопом, камерой-обскурой, волшебным фонарём, другими западными изобретениями. Распространение этих приборов способствовало установлению в Японии ассоциативной связи между странами Запада и процессами механизации оптики, усовершенствованием методов видения, что в свою очередь повлияло на специфику восприятия кинематографа. Волшебный фонарь ( laterna magica ), получивший широкое распространение в Европе XVIII-XIX вв. и положивший основу для развития большинства современных проекционных аппаратов, был завезён в Японию дважды: во второй половине XVIII в. (через Нагасаки) и после реставрации Мэйдзи (1868), когда был принят курс на форсированную вестернизацию страны. Волшебный фонарь эпохи Эдо, получивший название уцуси-э , воспринимался исключительно как массовое зрелище, элемент низовой, городской культуры развлечения, в то время как мэйдзийский волшебный фонарь гэнто: активно использовался властями в образовательных и пропагандистских целях. Кинематограф в Японии унаследовал обе традиции волшебного фонаря, а также их терминологию. Иероглиф ся ( уцусу ), используемый для обозначений эдоского волшебного фонаря уцуси-э , мы находим в термине «движущиеся картинки» ( кацудо: сясин ), используемом в Японии 1900-х - 1910-х гг. для обозначения кинематографа. Пришедшее ему на смену на рубеже 1910-х - 1920-х гг. слово эйга тоже было заимствовано из терминологии волшебного фонаря, только уже мэйдзийского - словом эйга именовались в эпоху Мэйдзи стеклянные слайды, используемые во время лекционно-просветительских представлений фонаря гэнто: . В статье прослеживаются основные вехи развития волшебного фонаря в Японии, анализируется влияние его терминологии на формирование социального статуса кино в Японии, указываются дальнейшие перспективы изучения японских визуальных медиа в контексте их взаимодействия с «западной» культурой видения.

Ключевые слова

Массовая культура, уцуси-э, японская анимация, реставрация Мэйдзи, Япония и Запад, волшебный фонарь, культурный диалог, оптика, кинематограф Японии

В 2009 г. короткометражный немой фильм «Любование кленовыми листьями» (Момидзигари, 1899) был зарегистрирован как объект «важного культурного достояния Японии» (дзюё: бункадзай}. Кинопроизведение получило подобный статус впервые. В отличие от других короткометражных фильмов, снятых в Японии на рубеже ХІХ-ХХ вв. выходцами из Европы, фильм «Любование кленовыми листьями» был создан японцами, что позволяет считать его точкой отсчета в истории национального кинематографа1. В фильме «Любование кленовыми листьями» запечатлены сцены из одноименной пьесы театра Кабуки, которая в свою очередь заимствовала сюжет из репертуара театра Но. Главные роли в фильме исполнили знаменитые театральные актеры Итикава Дандзю:ро: IX (1838-1903) и Оноэ Кикугоро: V (1844-1903), что придает картине особую хроникальную ценность. Правда, Дандзктро: IX противился демонстрации фильма под предлогом непреодолимой антипатии к кино. На съёмки он согласился при условии, что на большом экране картина окажется только после его смерти [Tanaka 1980, р. 66-69]. В 1903 г. оба знаменитых актёра, участвовавших в съёмке, умерли. То обстоятельство, что фильм несколько лет не показывали публике, пошло на пользу качеству сохранившейся кинопленки. Парадоксальным образом, первый японский фильм сохранился отчасти благодаря недоверию к кинематографу как таковому, которое выказал выдающийся мастер традиционного японского театра.

Закон об охране культурного наследия страны (Бункадзай хого хо:) появился в Японии в 1950 г., но вплоть до 2009 г. он применялся в отношении традиционных видов искусства и памятников архитектуры. Завезённый в Японию из-за рубежа кинематограф долгое время не воспринимался как «национальное достояние». Как и многие другие технологии, привнесённые в Японию извне, кино быстро приспособилось к культурным особенностям страны (многочисленные заимствования из репертуара театра Кабуки, использование актёров оннагата и специальных декламаторов немого кино бэнси), но этого оказалось недостаточно. В годы Пятнадцатилетней войны на страницах японских газет и журналов не раз поднимался вопрос о неблагонадёжности кинематографа, изобретённого на Западе, а потому не способного правильно передать японскую национальную идею [Gerow 2009]. Проблематичным представлялось даже не содержание фильмов или же их стилистика, а сам киноаппарат, воспринимавшийся как символ культурного и технологического превосходства Запада. Цель нашей статьи - указать на истоки формирования подобных взглядов, зародившихся в Японии задолго до изобретения кино и по-прежнему сохраняющих актуальность (пример тому - очевидно запоздалое решение властей о включении фильма «Любование кленовыми листьями» в перечень особо важных культурных объектов Японии).

Встрече японцев с киноаппаратом предшествовало их знакомство с телескопом, фотоаппаратом, микроскопом, камерой-обскурой, другими оптическими и проекционными аппаратами [Screech 1996]. Распространение этих приборов способствовало установлению в Японии ассоциативной связи между странами Запада и процессами механизации оптики, усовершенствованием методов видения, что в свою очередь повлияло на специфику восприятия кинематографа. Наиболее заметную роль в этом отношении сыграл волшебный фонарь (laterna magica), техническим усовершенствованием которого является большинство существующих сегодня проекционных аппаратов, начиная с синематографа братьев Люмьер. В Японии родство кинематографа с волшебным фонарём было осознано на уровне лексической преемственности терминов. Слова, заимствованные из терминологии волшебного фонаря, имели смысловую и эмоциональную нагрузку, которая в значительной степени повлияла на формирование социального статуса кино в Японии. Холодность, с которой относится к кинематографу японский истеблишмент, отмечалась исследователями и ранее [Kawashima 2016]. В нашей статье причины такого предвзятого отношения будут рассмотрены в контексте исторического взаимодействия Японии с технологиями и культурно-эстетическими традициями Запада, что поможет пролить свет и на другие особенности развития японского кино.

Письменные источники эпохи Эдо (1603-1868) изобилуют упоминаниями об оптических приборах, завезённых в Японию благодаря её торговым отношениям с Голландией. О западном происхождении этих приборов можно судить по их названиям. Телескоп, который сегодня известен как бо:энкё: (буквально - линзы для смотрения в даль), когда-то называли «голландским зеркалом» (оранда кагами). Были также «голландские» и «западные» линзы для глаз (сэйё: мэганэ, или оранда мэганэ), и это не очки, хотя сегодня словом мэганэ обозначают именно их. (Очки конечно же и сами по себе являются приспособлениями для коррекции зрения, завезёнными в Японию из Европы. Предание гласит о том, что первые очки в Японии появились в 1551 г., когда испанец Франциск Ксаверий преподнёс их в качестве подарка О:ути Ёситака, правителю провинции Суо [Shirayama 1990].) Голландскими линзами (оранда мэганэ) называли оптическое устройство, при наведении которого на двухмерное изображение (картинки мэганэ-э или каракури-э), создавалась иллюзия объёмности. Термин сэйё: мэганэ (западные линзы) вошёл в употребление уже после реставрации Мэйдзи, обозначая уличное представление, известное также как «машинка, куда заглядывают» (нодзоки-каракури). Это был ковчег на колесах, в деревянном корпусе которого имелись снабжённые выпуклыми линзами отверстия - через них зрители рассматривали иллюзии трёхмерных изображений, а сказители ко:дзё:си сопровождали зрелище комментарием. В отличие от представлений театра Кабуки, предназначенных для коллективного зрителя, опыт восприятия оптических иллюзий через «западные линзы» носил индивидуальный характер, что сравнимо с кинетоскопом Томаса Эдисона. Кинетоскоп Эдисона предназначался для воспроизведения движущегося изображения (в этом он похож на синематограф братьев Люмьер), но рассматривать движущиеся картинки Эдисона нужно было через специальный окуляр на крышке деревянного короба, внутри которого находилась кинопленка.

Изобретение Эдисона было представлено японской публике в ноябре 1896 г., но будущее кинематографа оказалось за коллективными просмотрами - они обладали большим эмоциональным воздействием и коммерческим потенциалом. Не желая отставать от французских конкурентов (первый коммерческий показ синематографа братьев Люмьер состоялся в декабре 1895 г.), Эдисон разработал свою версию проекционного аппарата, который получил название витаскоп и был представлен японским зрителям практически одновременно с люмьеровским синематографом - в феврале 1897 г. [Tsukada 1980]. Сначала наименования западных изобретений транскрибировались в газетах с использованием азбуки катакана, но вскоре на смену труднопроизносимым терминам, заимствованным из европейских языков, приходят японские - из арсенала слов, связанных с волшебным фонарём.

Наиболее распространенным термином для обозначения кинематографа в начале века становится словосочетание кацудo: сясин 活動写真, что можно перевести как «движущиеся картинки». Японские исследователи отмечают также использование терминов сясин 写真, сясин-га 写真画 и уцуси-э 写し絵. Слово сясин в современном японском языке означает фотографию, и в сочетании с иероглифом 画 (рисунок, изображение) ныне практически не используется. Во второй половине XIX в., незадолго до появления кинематографа, словосочетание сясин-га использовалось для обозначения картин и гравюр, имитирующих реалистическую стилистику фотоизображения, или же фотографий, документирующих произведения живописи [Kinoshita 1996]. Термин уцуси-э наиболее наглядно демонстрирует связь раннего кинематографа с волшебным фонарѐм. Словосочетание уцуси-э может использоваться для обозначения театра теней (иначе он называется кагэ-э 影絵), или же для примитивных техник копирования (через тонкую прозрачную бумагу наподобие кальки), но в первую очередь уцуси-э – это демонстрация волшебного фонаря, весьма популярного в Японии эпохи Эдо. Таким образом, иероглиф 写 уцусу, что значит «подражать, в точности копировать», вошѐл в первые названия кинематографа по аналогии с волшебным фонарѐм.

В самих японских именах для кинематографа мы можем уловить отрицание его творческого потенциала и оригинальности. Позже японские режиссѐры и кинокритики будут пытаться разрушить миф о технической, нехудожественной природе кино: через эксперименты с монтажом и мизансценой, а также попытки «переименовать» сам объект дискуссии. Парадоксальным образом поиски нового имени вновь приведут их к терминологии волшебного фонаря: так войдет в обиход используемое и поныне слово эйга 映画. Важно заметить, что слово сясин 写真, используемое в начале 1900-х годов для обозначения кинематографа, ассоциировалось не только с механическим воспроизведением действительности, но и с присутствием Запада. Можно даже сказать, что обе ассоциации были в равной мере значимы. До изобретения фотографии (1839) и проникновения этой технологии в Японию (1848) слово сясин использовалось для обозначения живописи западного образца, реалистичность которой поражала японцев [Kinoshita 1996]. Художник и гравер Сиба Ко:кан (1738–1818), одним из первых в Японии освоивший приѐмы западной живописи, в том числе перспективу, считал отличительной особенностью западных картин отсутствие следов кисти – а значит, отсутствие следов творческой работы художника. «В отличие от японской и китайской живописи, голландские картины (ранга) не несут в себе ни закона кисти (хиппо: 筆法), ни энергии (хиссэй 筆勢), ни мысли (хицуи 筆意)» – писал в своих заметках Сиба Ко:кан [Shiba 1992–1994, 52]. Не эта ли потребность в знаках авторского присутствия, которого якобы были лишены западные механизированные виды искусства, заставляла японских кинематографистов 1920-х – начала 1930-х гг. перегружать кадр деталями и усложнять монтажные переходы? Визуальную избыточность японского кинематографа 1925–1945 гг. американский исследователь Дэйвид Бордвэлл называет «декоративным стилем» (decorative style) [Bordwell 1995].

Кинематограф Японии развивался в непрерывной борьбе за повышение своего социального статуса. Японские кинематографисты и кинокритики вновь и вновь сталкивались с необходимостью доказывать культурно-эстетический потенциал своей работы, что зачастую было связано с общественными предубеждениями, унаследованными от эпохи Эдо. Исследование британского учѐного Таймона Скрича, посвящѐнное рецепции технических разработок Запада в Японии XVIII – первой половины XIX в., указывают на отсутствие в домэйдзийской Японии общественного запроса на научное осмысление западных технологий и поиски их практического применения. Знакомство с техническими разработками Запада во второй половине эпохи Эдо не оказало заметного влияния на развитие точных наук в Японии [Screech 1996]. Оптико-механические приборы европейского производства, к которым можно отнести и волшебный фонарь, числились под общей рубрикой «странные изделия» (кики 奇機), и прежде всего являлись объектами любопытства, которое в свою очередь коммерциализировалось – «странные изделия» демонстрировались публике. Если в Европе волшебный фонарь довольно быстро был адаптирован для использования в педагогических, исследовательских и пропагандистских целях, в Японии это произошло только в 1874 г., когда вернувшийся после стажировки в Америке и Великобритании будущий педагог и государственный деятель Тэдзима Сэйити (1850–1918) «повторно» завѐз в Японию проекционный аппарат. Хотя первое знакомство произошло ещѐ во второй половине XVIII в., тогда получивший название уцуси-э волшебный фонарь воспринимался исключительно как разновидность уличной забавы мисэмоно (в этом же контексте будет восприниматься на рубеже XIX–XX вв. кинематограф). Новый дидактикопросветительский статус проекционного аппарата во многом был заслугой Тэдзима, который долгие годы совмещал преподавательскую деятельность с работой в Министерстве образования Японии. Проекционный аппарат обрѐл и новое имя – вместо слова уцуси-э, ассоциируемого с низовой, развлекательной культурой, стали употреблять слово гэнто: 幻灯, что является дословным переводом европейского термина laterna magica (幻 – иллюзия, иллюзорный; 灯 – фонарь). Своѐ первое наименование кинематограф Японии (кацудо: сясин) получил не от волшебного фонаря (гэнто:) эпохи Мэйдзи, а от его предшественника (уцуси-э) эпохи Эдо. Вместе с этим именем кино унаследовало имидж массового развлекательного зрелища для необразованных слоѐв и детей, что вызывало недоверие властей и интеллектуалов

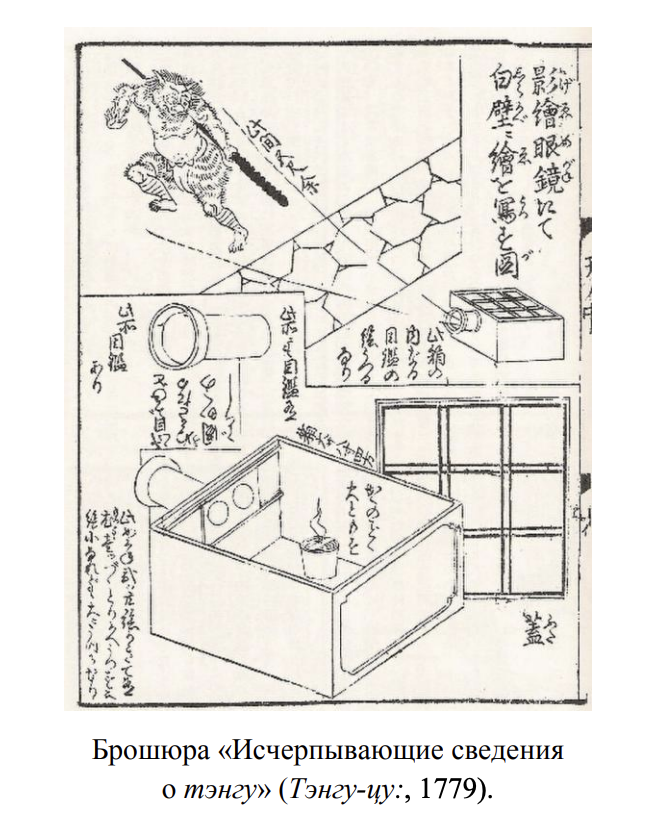

Первое упоминание о волшебном фонаре в японских письменных источниках датируется 1779 г. В пособии для начинающих фокусников «Исчерпывающие сведения о тэнгу» (Тэнгу-цу:) рассказывается о проекционном аппарате кагэ-э мэганэ 影絵目鏡 , доступном для приобретения в одной из торговых лавок города Осака [Yamamoto 1988, pp. 138–139]. Поскольку секреты ремесла старались держать в тайне, имеющиеся в этой брошюре рисунки волшебного фонаря детальны, но не проясняют принципа действия аппарата

О демонстрации волшебного фонаря в Эдо сохранилось свидетельство, будто бы в 1801 г. В районе Уэно Хирокощзи демонстрировался проекционный аппарат экиман кагами. Название отсылает к европейской фамилии Эйкман, однако поскольку упоминания волшебного фонаря встречаются в японских источниках и несколькими десятилетиями ранее, исследователи склонны считать, что этот «фонарь Эйкмана» был изготовлен по западным образцам в Японии [Matsumoto 2012]. Вероятно, «иноземное» название аппарата служило рекламным целям. Даже на картинках упомянутой уже брошюры для фокусников (1779) изображён не распространённый в Европе ХѴІІ-ХѴІІІ вв. проекционный аппарат с металлическим корпусом, а его японская модификация, изготовленная из дерева. Скорее всего, деревянным был и «фонарь Эйкмана», вдохновивший на дальнейшие

усовершенствования аппарата молодого красильщика тканей Камэя Кумакити, а также его друга Такахаси Гэнъё:, происходившего из семьи врачей-голландоведов.

В 1803 г. в чайном доме «Касугаи-тэй», расположенном в районе Усигомэ-Кагурадзака, Камэя организовал свой первый коммерческий показ волшебного фонаря, которому дал наименование уцуси-э. Камэя использовал оригинальный метод нанесения рисунка на стеклянные слайды танэита ( 種 板 ), а также разработал механизм, позволяющий проецируемым на экране рисованным персонажам совершать простые движения, менять выражение лица, неожиданно исчезать и появляться. Иллюзия движения создавалась посредством наложения нескольких слайдов, их смещения и перестановки, которые осуществлялись по принципу, напоминающему манипуляции кукловода в театре марионеток – японские слайды были снабжены тонкими нитями, при помощи которых мастер уцуси-э контролировал движение проецируемых на экране персонажей и предметов.

Японский волшебный фонарь обладал большей подвижностью, чем его западные аналоги, что было связано с лѐгкостью используемого в Японии материала – дерева. По аналогии с деревянной бочкой для горячей ванны, деревянную основу для волшебного фонаря называли фуро. Во время показа уцуси-э было, как правило, задействовано несколько проекционных аппаратов; все они проецировали разные картинки, которые могли перемещаться и взаимодействовать друг с другом на экране благодаря подвижности мастера, управляющего зрелищем. То приближая проекционный аппарат к экрану, то удаляя, мастера уцуси-э меняли размер проецируемого изображения – цветной картинки. Яркость и многоцветие отличали картинки волшебного фонаря эпохи Эдо – отсюда возникновение термина нисики кагэ-э 錦影絵 (так называли волшебный фонарь эпохи Эдо в регионе Кансай), где слово нисики означает шѐлковую узорчатую ткань.

Попытки «оживить» проецируемые волшебным фонарѐм статичные картинки предпринимались и в Европе, но к большому успеху не привели – тяжѐлый металлический каркас волшебного фонаря нужно было устанавливать на специальные рельсы. Гораздо более изобретательным и разнообразным оказалось использование подвижного волшебного фонаря в Японии. Неудивительно, что некоторые видят в этом зрелище истоки современной японской анимации. «Приѐмы увеличения и наложения, затемнения fade in и fade out активно использовались волшебным фонарѐм, во многом предвещая развитие современного киноискусства. Цветная анимация в широкоэкранном формате была создана руками горожан эпохи Эдо, и это не может не удивлять. Наш пример – самый ранний в мире, первую страницу в истории анимации бесспорно занимает уцуси-э», – писал в 1988 году Ямамото Кэйити, один из первых в Японии исследователей, обративших внимание на волшебный фонарь [Yamamoto 1988, p. 148].

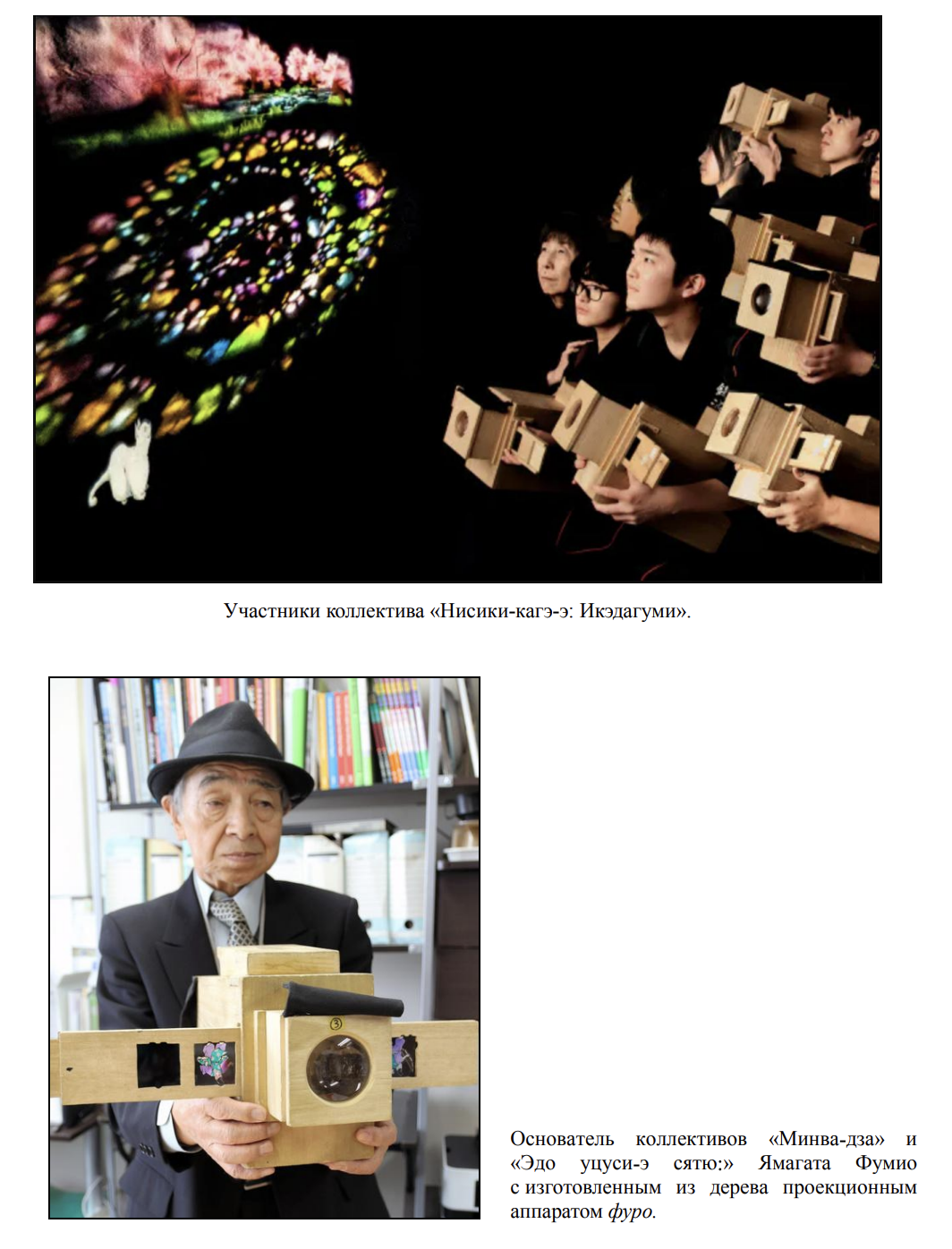

Сегодня существует несколько творческих коллективов, деятельность которых направлена на сохранение и популяризацию традиционного зрелища уцуси-э. В Осака с 2004 г. действует коллектив «Нисики-кагэ-э: Икэда гуми», участники которого используют для демонстрации слайдов аппаратуру, в точности повторяющую устройство и технические характеристики старинных образцов, однако созданную из более современных и прочных материалов. В Осака также продолжают свою деятельность ученики Кацура Бэйтѐ: (1925– 2015) – знаменитого комика, мастера устного сказа ракуго, обладателя титула «живого национального сокровища» Японии (нингэн кокухо:), долгое время считавшегося единственным хранителем традиции волшебного фонаря. В своих представлениях ученики Кацура Бэйтѐ: используют старинную проекционную аппаратуру и поэтому выступают довольно редко, но если во время представления техника всѐ-таки даѐт сбои, то это тут же становится объектом шутки, обыгрывается в стиле юмористических рассказов ракуго [Kusahara 1999–2009]. В 2019 г. в Токио появилась ещѐ одна театральная труппа – «Эдо уцуси-э сятю:». Еѐ лидером стал Ямагата Фумио (1937 г. рождения), известный также под псевдонимом Сацумакома Ханатаю: III. В 1968 году, в разгар студенческих волнений, когда представители творческой интеллигенции возлагали большие надежды на то, что японский театральный авангард получит новый стимул от традиционных сценических искусств [Desser 1988, pp. 171–191], Ямагата основал кукольный театр «Минва-дза», и в начале 1990-х годов этот коллектив начал экспериментировать с показами уцуси-э. Важный вклад в возрождение японского волшебного фонаря внѐс также кукольный театр «Ю:ки-дза» (結城座), история возникновения которого уходит корнями в эпоху Эдо (по некоторым данным, труппа была создана в 1635 г.). В XIX в. представления «Ю:ки-дза» проводились на воде – красочные картинки проецировались на бумажные экраны, установленные на прогулочных лодках якатабунэ, отражаясь в реках и каналах Токио . Бо́льшая часть аппаратуры и слайдов «Юкидза» погибла во время Великого землетрясения Канто (1923), лишь в 1972 году театру удалось возобновить свои фирменные выступления с использованием волшебного фонаря [Yūki-za 2002–2015].

В конце 1980-х годов в солидных издательствах было опубликовано несколько исследований, посвящённых развитию волшебного фонаря в Японии [Kobayashi 1987; Yamamoto 1988], но несмотря на научный интерес к зрелищу, для большинства японцев эдоское развлечение уцуси-э продолжало оставаться чем-то далёким. Рост массового интереса к традиционным практикам демонстрации волшебного фонаря пришёлся на начало 2000-х годов, совпав не только с распространением интернета и цифровых методов производства и потребления медиа-контента, но и с феноменальным международным успехом японской анимации. Большинство творческих коллективов, упомянутых выше, пропагандируют волшебный фонарь в качестве родоначальника современной японской анимации (нихон анимэ но гэнтэн) - такая формулировка встречается в рекламных памфлетах и новостных публикациях [Nihon Keizai Shimbun 2018; Yonehara 2019; Mainichi Shimbun 2020].

Успех японской анимации позволил волшебному фонарю уцуси-э расширить свою зрительскую базу, приобрести более современный и международный статус. Отсылки к этому виду массового искусства несут определённую выгоду и для японской анимации, позволяя ей называть себя искусством с многовековой историей и ярко выраженной национальной спецификой. Однако у японской анимации было много других предшественников, гораздо более давних и «японских», чем волшебный фонарь - тут можно вспомнить и средневековые иллюстрированные свитки эм аки, и рукописные иллюстрированные книги нараэхон (эпоха Муромати), и массово издававшиеся ксилографическим способом в эпоху Эдо книги-картинки жанра кибё:си и го кап. Оказавшись в Японии, европейский волшебный фонарь, претерпел ряд технических трансформаций, но продолжал считаться западным заимствованием. В 1930-х - начале 1940-х годов японские искусствоведы и кинокритики, озабоченные поисками особой «японской» киновыразительности, разработали традиционалистские подходы, объявляющие кинематограф частью культурно-исторической традиции Японии через его сближение с эстетикой иллюстрированных свитков эм аки и поэзией «нанизанных строф» рэнга [Фёдорова 2018, 34-48]. Отсылок к волшебному фонарю в теориях японских традиционалистов мы не находим, ведь его западное происхождение противоречило идеалам «чистого» национального стиля.

При желании традиционалисты вполне могли бы обнаружить интересующую их «национальную» специфику. Она отразилась в усовершенствованиях аппаратуры, используемой в Японии для демонстрации волшебного фонаря, в репертуаре, часто заимствованном из популярных пьес Кабуки и кукольного театра Дзёрури, а также в особом звуковом сопровождении. В отличие от европейских стран, в Японии эпохи Эдо демонстрация волшебного фонаря акцентировала внимание зрителя не только на содержании устного комментария, но в большой степени на его эмотивных качествах, тембре голоса и модуляциях, сочетании с музыкой. Музыкальное сопровождение исчезло из показов волшебного фонаря лишь в эпоху Мэйдзи, когда он был принят правительством на вооружение как эффективное орудие просвещения и пропаганды.

«Традиционно японским» и не похожим на европейский был также экран, на который проецировались картинки уцуси-э. Экран для демонстрации изображений был не квадратным, как на Западе, а имел форму вытянутого в горизонтальном направлении прямоугольника (Ямамото сравнивает японский волшебный фонарь с широкоэкранным кинематографом). Такая форма экрана была связана с мобильностью деревянных проекционных аппаратов фуро, эффективное управление которыми требовало достаточного пространства на поверхности экрана. Исследователь Ивамото Кэндзи отмечает также разницу в манере нанесения рисунков на слайды - европейские художники стремились раскрасить «кадр» целиком, включая фон, а японские мастера, наоборот, старались как можно больше пространства оставить «не тронутым» [Iwamoto 2002, рр. 100-107].

Как ни странно, эти особенности не нашли отражения в традиционалистских теориях 1930-х - 1940-х гг. Нежелание японских искусствоведов и кинокритиков видеть в уцуси-э объект научного анализа в очередной раз свидетельствует о низовом статусе этого массового развлечения. Новейшие данные о репертуаре волшебного фонаря эпохи Эдо частично объясняют это отношение - картинки уцуси-э нередко носили вульгарный, эротический характер. [Matsumoto 2012, рр. 95-97]. Апеллируя к традиционным видам искусства, сложившимся до открытия страны Западу, японские теоретики 1930-х - 1940-х гг., в сущности, были солидарны с движением «за чистый кинематограф» (дзюн эйга гэки ундо:\ которое было направлено на повышение социального статуса кино как искусства. Возникшее на рубеже 1910-х - 1920-х гг. движение «за чистый кинематограф» призывало японских кинематографистов принять европейскую модель развития - это подразумевало внедрение новых техник монтажа, активное использование интертитров, отказ от актеров-мужчин оннагата и декламаторов немого кино бэнси. Традиционалистские теории кино 1930-х - 1940-х гг., напротив, стремились выдвинуть альтернативу Западу. Однако обращение к

культурному наследию Японии, или же наоборот, к передовым достижениям Запада, представляет собой два разнонаправленных метода решения одной проблемы, связанной с необходимостью повысить низкий статус кинематографа и тем самым оправдать использование кино в целях государственной пропаганды.

Вновь ставший актуальным в эпоху Мэйдзи волшебный фонарь гэнто: использовался в первую очередь в дидактических целях. В каталогах слайдов для фонаря гэнто: мы находим следующие рубрики: география, история, астрономия, природные явления, анатомия человека, гигиена, жизнь флоры и фауны, архитектура, портреты японских и западных знаменитостей, пейзажи японских и зарубежных достопримечательностей, и так далее [Iwamoto 2002, p. 141]. Волшебный фонарь гэнто: использовался для освещения военных действий в Китае (1894–1895), а также во время Русско-японской войны (1904– 1905). Слайды, используемые во время демонстрации гэнто:, назывались эйга 映画, то есть – проецируемые картины. Сегодня это слово используется в Японии для обозначения кинематографа. Важную роль в укоренении этого термина сыграли участники движения «за чистый кинематограф». Использование волшебного фонаря в дидактико-просветительских целях, признание и поддержка, оказанные ему со стороны правительства, модус демонстрации слайдов эйга (отказ от музыкального сопровождения, присущего уцуси-э) и их новое содержание соответствовали представлениям молодых реформаторов о том, как должен развиваться кинематограф в Японии. Кроме того, термин эйга частично компенсировал отрицательные коннотации подражательства, примитивного копирования, отсутствия авторского начала, присущие иероглифу 写 (уцусу) в предшествовавшем названии уцуси-э. Иероглиф 映 в слове эйга тоже можно прочесть как уцусу (иероглифическое сочетание 映画 даже читалось иногда как уцуси-э), но тут иное – это скорее «проявление» или же «проецирование». Под этим подразумевается не только копирование, но и выявление каких-то новых качеств исходного материала. Иероглиф 画 , как и иероглиф 絵 (используемый для обозначения слова уцуси-э), означает картину, рисунок, изображение, но относится к более высокому стилю речи (художник по-японски гака 画家, просторечный синоним этого слова – экаки 絵描).

Как отмечает японский исследователь Тиба Нобуо, распространение термина эйга на страницах японских газет и журналов впервые становится заметным в начале 1910-х годов. Тиба связывает такие изменения с трансформацией самих фильмов и проистекающей из этого необходимостью поиска нового адекватного термина для обозначения кино (уход раннего кинематографа от эстетики «аттракциона» к сюжетообразующим повествовательным формам в большинстве стран мира датируется 1908-1912 гг.). В Японии эти изменения совпали с кончиной императора Мэйдзи (1852-1912). Год его смерти стал знаковым в истории японского кинематографа - именно тогда газета «Асахи» опубликовала ряд критических статей, обличающих кино в негативном, «гипнотическом» влиянии на зрителей [Gerow 2010]. Дискурс о вредоносности кинематографа создал необходимость его более тщательного изучения. Чем отличается кинематограф от литературы, театра, других массовых развлечений? Что делает его более опасным (эффективным) в сравнении с другими, традиционными способами передачи информации? Поиски ответов на эти вопросы дали толчок к становлению киножурналистики в Японии и предопределили курс её дальнейшего развития. Условия, в которых впервые возник общественный интерес к кинематографу, вынуждали японских журналистов и кинокритиков постоянно оправдывать кинематограф, указывая на его положительные качества, в том числе - на просветительский потенциал. Неудивительно, что в эти годы кинокритики стали обращаться к термину эйга.

Распространение названия эйга для кино связывают с «западными» устремлениями приверженцев движения «за чистый кинематограф», однако важно понимать, что ассоциативная связь термина эйга с Западом (и вытекающий отсюда комплекс неполноценности японского кинематографа, неверие в то, что японские фильмы могут успешно конкурировать с европейскими) возникли уже как следствие успехов движения «за чистый кинематограф». Вопреки утверждениям некоторых исследователей слово эйга никогда не использовалось только для обозначения западного кинематографа - исследование японской периодики 1910-х годов, проведённое Тиба Нобуо, свидетельствует о частом употреблении термина эйга в отношении японских фильмов. Укоренение нового термина совпало по времени с реформами, включавшими активное усвоение западных техник киновыразительности, что безусловно способствовало усилению ассоциативной связи между между словом эйга и Западом. Связь эта, конечно же, была обусловлена и репертуаром волшебного фонаря в эпоху Мэйдзи (многие слайды знакомили зрителей с культурными и техническими достижениями стран Запада). Стоит также указать на фонетическое созвучие терминов эйга (кинематограф) и эйго (английский язык).

Начиная с 1920-х годов общепринятым термином для обозначения кино в Японии становится эйга, но не исчезают полностью и «движущиеся картинки» (кацудо: сясин). В своей статье 1973 г. Тиба Нобуо называет это слово вышедшим из употребления (хайго), однако это не вполне справедливо. Для многих японских режиссѐров, ассоциирующих себя с коммерческим, студийным кинематографом, словосочетание кацудо: сясин служит ключевым термином самоопределения. Многие режиссѐры 1960-х – 1970-х гг. с гордостью утверждали в своих интервью и мемуарах, что они – кацудо:я 活動屋 (создатели движущихся картинок), то есть, ремесленники, озабоченные в первую очередь производством массового, развлекательного кинематографа [Фѐдорова 2014]. Культурноисторический контекст, побуждавший талантливых японских режиссѐров послевоенного поколения резко дистанцировать себя от «авторского», некоммерческого кинематографа, достоин отдельного исследования. В рамках нашей статьи хотелось бы обратить внимание на устойчивость ассоциаций, связанных с термином кацудо: сясин, и на попытки профессионалов переосмыслить эти ассоциации, придать им позитивное звучание. У слова кацудо: сясин сохраняется связь с низовой, массовой культурой, но теперь это представляется в положительном свете. Именуя себя ремесленниками, специалистами по производству «движущихся картин», японские режиссѐры дистанцируются от термина эйга, который связан для них с индивидуалистским, «западным» подходом к работе в кинематографе. Термин кацудо: сясин становится негласным маркером «японского» экранного искусства, отвечающего запросам широкого японского зрителя и не отягощѐнного необходимостью соответствовать западным стандартам. При этом из коллективной памяти всѐ больше изглаживается тот факт, что термин сясин, происходящий от глагола уцусу, тоже когда-то ассоциировался преимущественно с Западом, его культурно-эстетическими кодами и художественными произведениями, которые в Японии эпохи Эдо воспринимались со знаком минус. Производные от демонстраций волшебного фонаря термины 写し絵 и 映画 в равной мере были связаны с западным влиянием. Разница между эдоским и мэйдзийским волшебным фонарѐм, и соответственно, разница между обозначающими их терминами, определялась не приятием или отторжением культурно-эстетических кодов Запада, а общественным статусом этих видов медиа. Зрелище уцуси-э было низовым развлечением городских масс, волшебный фонарь гэнто: (для которого использовались слайды эйга) проливал свет знаний на японского зрителя сверху, транслируя задачи государственного строительства. Разница между двумя видами медиа была скорее классовой: в одном случае условный «народ» (он же зритель) получал возможность стихийного самовыражения в часы досуга, в другом – такой возможности лишался, становясь объектом культурной «формовки». Спекуляции на противопоставлении «традиционно японского» и «западного» значительно осложняют наше понимание процессов становления японской визуальной культуры. Там, где исследователю видится конфликт между «самобытным» и «инородным», корни проблемы могут скрываться в противостоянии классового или идеологического характера.

Изучение истории японского кинематографа с точки зрения его взаимодействия с иными формами зрелища, возникшими в результате тесного контакта Японии с Западом, лишь отчасти объясняет сохраняющееся по сей день сдержанное отношение японских властей к кинематографу. Рассуждая о неготовности Японии оказывать более активную поддержку собственному кинематографу, не стоит забывать о традиционно тесных связях киноиндустрии с японским криминальным миром, а также о проблемах расового характера - в японских анимационных фильмах расовая принадлежность героев часто нивелируется, в то время как для кинематографа этический и коммерческий аспекты этой проблемы продолжают оставаться актуальными. Эволюция волшебного фонаря и других изобретений, ассоциируемых с западной оптикой и западным взглядом, даёт материал не только для выводов, касающихся истории кинематографа Японии, но также побуждают задуматься о культуре видения, её национальной специфике и роли в формировании (пост)колониального устройства мира. Не потому ли мнение западных наблюдателей - так называемый «взгляд Запада» - было столь важно для развития современной Японии, что Запад ещё с эпохи Эдо ассоциировался в коллективном сознании японцев с позицией квалифицированного наблюдателя, обладающего технологиями усовершенствования человеческого взгляда? Насколько важны были такого рода ассоциации в становлении иных национальных кинематографов? Как меняются представления о «взгляде Запада» в связи с глобализацией кино- и медиаиндустрии, а также в связи с переходом к цифровым технологиям? Предлагает ли популярная во всем мире японская мультипликация анимэ некую альтернативу превалировавшим до этого моделям видения? Поиски ответов на эти вопросы укажут вектор дальнейшего изучения японской визуальной культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Фёдорова А.А. Кинематограф XII века: традиционалистские теории кино в Японии 1930-х - 1940-х годов // Японские исследования. 2018. №3. С. 34-48. DOI: 10.24411/2500- 2872-2018-10018

- Фёдорова А.А. Окамото Кихати. Москва: Музей кино. 2014.