Управление цифровым будущим

Опубликована Янв. 1, 2018

Последнее обновление статьи Сен. 28, 2022

Аннотация

В статье автор рассматривает проблемы ускорения экономического роста в условиях ужесточения внешней среды. Цифровая трансформация задает вектор структурных изменений в российской и мировой экономике. В настоящее время обозначились наиболее и наименее вероятные элементы цифровой трансформации на уровне реального сектора. На фоне идущего распространения ряда важных элементов цифровой экономики выявляются вполне определенные угрозы кибербезопасности и происходит деградация естественного интеллекта. Ожидается, что структура занятости претерпит серьезные изменения. Технологические трансформации провоцируют фундаментальные сдвиги в социуме — его облик в будущем не может представляться только в свете технооптимизма. Сценарии, реанимирующие весьма мрачные футуристические пророчества в прошлом, могут стать современной реальностью. Разворачивающаяся цифровизация предполагает решения фундаментальных вопросов управления развитием. Успешная коэволюция социальной, технической и природной систем требует выхода за пределы укоренившихся экономической парадигмы.

Ключевые слова

Управление, цифровая трансформация, естественный интеллект, коэволюция, инвестиции, экономический рост, занятость

ВВЕДЕНИЕ

Дискуссия о цифровизации довольно быстро привела к принятию в 2017 г. программы цифрового развития. Она охватила небольшой круг задач цифровизации, часть которых определена рядом других нормативных документов, формально не относящихся к цифровизации. Однако актуальность осмысления сути цифровых вызовов отнюдь не ослабла после принятия этих решений. Среди вопросов, требующих более глубокого изучения, во-первых, инвестиционный аспект цифровизации в контексте необходимости ускорения темпов роста, во-вторых, оценка реальной готовности российской экономики к цифровым преобразованиям, в-третьих, спектр социальных последствий цифровых перемен, в-четвертых, фундаментальные перспективы эволюции и характера управления.

УСКОРЕНИЕ И КАЧЕСТВО РОСТА ИЛИ «ЦЕНА ВОПРОСА»

Ситуации ухудшения положения России в мировой системе традиционно осмысливаются в свете необходимости ускорения экономического роста — иначе «нас сомнут». При всей критике композитного показателя ВВП, он в абсолютном и подушевом разрезе, приведенный к общей единице измерения, остается базовым индикатором уровня развития стран, регионов и интеграционных объединений.

Ускорение темпов роста неизбежно вызывает вопрос о готовности общества пойти на определенные жертвы в текущем потреблении в пользу инвестиций и в интересах (прежде всего — безопасности) будущих поколений. Наиболее выразительно это было в 1910-е, в конце 1920-х и начале 1930-х, в 1980-е гг., не говоря об особых периодах мировых войн и обострений холодных войн. Строго говоря, интервалы, когда страна «вкушала» плоды повышения доли потребления, были коротки и умещались в периоды разрядки напряженности между войнами, подготовки к ним и послевоенных восстановлений. К кому была обращена ставшая ныне популярной столыпинская мольба: «Дайте государству 20 лет покоя»? Кого просил о невозможном премьер-министр Российской империи? Не только же в Думе и во фрондирующих фракциях было дело.

Именно за этот выбор: между повышением нормы и увеличением скорости накопления — с одной стороны, и сохранением уровня потребления и умеренными темпами роста — с другой, и разворачивалась идейная и политическая дискуссия второй половины 1920-х гг. Н.Д. Кондратьев, оказавшийся в лубянской камере во многом за свое более плавное по темпам и гармоничное по источникам обоснование решения этого вопроса, подчеркивал в своих показаниях глубинную суть вопроса: «...процесс индустриализации Союза..., в особенности при наличии обширного строительства и в других отраслях народного хозяйства, за последние годы опирается на огромные капитальные вложения. Эти вложения, производящиеся без помощи иностранного капитала, являются результатом исторически невиданной по высоте нормы накопления. Я знаю, что такая высокая норма накопления требует значительных жертв со стороны трудящихся масс данного поколения»1 (ЦА ФСБ, дело Р‑33480, Т. 5. С. 335–336.) .

По сути, тот же вызов стоял перед Россией и в условиях структурного кризиса, развернувшегося в 1980-е гг. и далее. Процесс выхода из него, как обосновал А. Г. Аганбегян, занял три периода: «трансформационный кризис 1990-1998 гг. (падение экономики и социальный сферы вдвое), восстановительный подъем 1999-2008 гг. (рост увеличился вдвое), потерянное десятилетие 2009-2017 гг.— стагнация (отсутствие роста)» [1]. ВВП в первый период упал на 44% (промышленность — на 52%, сельское хозяйство — на 46%, инвестиции в основной капитал — на 79%). Золотовалютные резервы сократились в 10 раз. И это все не считая обострившейся депопуляции и развала СССР, вызвавшего разрыв десятилетиями формировавшихся кооперационных связей. В потерянное десятилетие (2009-2017 гг.) ВВП вырос всего на 4%, инвестиции — на 2%. Доля инвестиций в основной капитал составила всего 17%, тогда как в развитых странах — 20%, а в развивающихся — 30–35% [1]. При этом в структуре потребления прибыль и другие предпринимательские доходы превзошли доходы в форме зарплаты и других трудовых выплат.

Иными словами, за 30 лет страна проделала «петлю гистерезиса», одновременно сократив и перераспределив свой экономический потенциал в пользу зарубежной экономической системы, внутренних и иностранных предпринимателей, которые в массе своей не были ориентированы на инвестиции преимущественно в модернизацию российской экономики. Отток капитала за этот период составил, по разным оценкам, от 2 до 5 трлн долл., он сопровождался переводом титулов собственности в зарубежные юрисдикции, включая офшоры.

В результате к моменту, когда началось новое ужесточение международной обстановки, потребовавшее форсированных инвестиций в перевооружение армии (и не только демонстративной, но и реальной проекции военной силы на внешний периметр), российской экономике также понадобилось наращивание инвестиций, которые вынуждали нынешнее поколение к относительному «затягиванию поясов». Де факто, это выразилось в реальном снижении потребления населения в последний период.

Минимум стратегических задач, которые предстоит решать в обозримой перспективе, включает технологическое обновление производства с доведением экономики знаний до трети в структуре ВВП; создание современной транспортно-логистической инфраструктуры; удвоение объемов жилищного и социально-бытового строительства. При этом попутно требуется обеспечить повышение качества жизни и существенное сокращение децильной разницы в доходах богатой и бедной групп населения [1].

Все это требует, как отмечает А. Г. Аганбегян, темпов роста «вначале в пределах 4% в среднесрочной перспективе (до 2025 г.), а в долгосрочной перспективе — до 5-6% в год. Для этого нужно на первом этапе поднять долю инвестиций в основной капитал ВВП до 25%... А на втором этапе — долю инвестиций в основной капитал нужно поднять до 30-35%...». Эти темпы и пропорции позволят обойти уже в 2025 г. Германию и в 2030 г. Японию по объему ВВП (по ППС) и выйти на 4-е место в мире после Китая, США и Индии. По душевому ВВП при таких условиях Россия выйдет к 2030 г. на 15-20-е место в мире [1].

Однако достижение таких темпов — несомненный и серьезный вызов: прирост ВВП России в 2017 г. был всего лишь 1,5% и сохранял стагнационный и низкоинвестиционный тренд всего десятилетия. Между тем, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), глобальный рост в 2018 г. составит около 4% (http://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018). Следовательно, только для того, чтобы удерживаться в среднем диапазоне мирового уровня, необходимо ускорить рост более чем в 2,5 раза. Минэкономразвития (МЭР) в 2018 г. обещает рост ВВП России около 2%, но Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) ожидает не более 1,2% и немногим более 2% в год в 2019-2020 гг. (http://www.ng.ru/economics/2018-02-19/2 717 5_vvp .html). Таким образом, ни по темпам, ни по объему инвестиций Россия пока не выходит на желаемую траекторию развития.

При этом Правительство РФ признает, что ресурс восстановительного роста после очередного кризиса исчерпан и требуются нестандартные решения. Однако традиционная (аналоговая) экономика, где основные фонды, по данным Росстата, изношены почти наполовину, вряд ли способна резко ускориться, даже если найдутся дополнительные инвестиции, повысится конкуренция и производительность труда, получит прямую государственную поддержку малый и средний бизнес, улучшится деловой климат и т.д. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#).

Более высокий шанс совершить прорывной скачок в развитии есть у российской цифровой экономики. Ее экосистема опирается на новый и быстроразвивающийся технологический базис — всемирную сеть Интернет, облачные вычисления, блокчейны, трехмерную печать, роботизацию, электронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи и документооборот, интернет-рекламу, Интернет вещей, умные дома и города, телемедицину и т.д. В некоторых из них у России неплохие стартовые позиции — Россия даже числится в группе лидеров мировой цифровизации, правда, в нижней части этой группы. В 2016 г. в мировом рейтинге программистов Россия заняла 2-е место после Китая (http://blog.hackerrank.com/which-country-would- win-in-the-programming-olympics/).

Однако страна в целом занимает менее выдающиеся позиции в международных сравнениях по специализированным критериям. Так, в прошлогоднем рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), который подсчитывается Международным союзом электросвязи, Россия опустилась с 43-го на 45-е место (https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/). Этот рейтинг опирается на три фактора:

1) доступ населения к ИКТ (в России 74,31% домохозяйств имеют компьютеры, а 74,82% — доступ в Интернет);

2) использование ИКТ на территории страны: 76,41% российских граждан пользуются Интернетом, причем на 100 человек приходится 19,74 проводных и 75,03 беспроводных широкополосных абонентских подключения;

3) навыки использования ИКТ населением: индекс получения среднего и высшего образования в России сравнительно высок.

В ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия из 137 позиции поднялась с 43-го места в 2016 г. на 38-е — в 2017 г., опередив, например, Польшу, Индию, Португалию и Италию, но пропустив вперед такие страны, как Малайзия, Катар, Таиланд, Азербайджан, Индонезия и Мальта. Среди стран БРИКС самое высокое (27-е) место занимает Китай. Первые пять мест занимают Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/).

При этом Россия заметно улучшила свои позиции в данном рейтинге, поднявшись с 2012 г. на 29 строк. Этому способствовала, по оценке экспертов ВЭФ, именно ускоренная цифровизация экономики, в частности рост проникновения Интернета и услуг мобильной связи, увеличение числа людей с высшим образованием, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности компаний, а также улучшение институциональных факторов (таких как восприятие коррупции и эффективность корпоративного управления). Ключевыми проблемами для развития бизнеса в России, согласно докладу ВЭФ, остаются коррупция и доступность финансирования. По уровню развития технологий Россия в этом рейтинге заняла 57-е место, что требует сделать выводы. Речь, очевидно, идет об анализе методологии оценок, принятой в рамках ВЭФ, которая берет в расчет частный ракурс проблематики и существенно опирается на экспертные суждения, явно не безупречные.

Соответственно, искажения по частным показателям ведут к искажению и итогового рейтинга России и, по всей видимости, ряда других стран.

Методология сравнительного анализа интегральной мощи 100 стран мира, например, дает иные результаты реального статуса современных государств [2].

Тем не менее рейтинг конкурентоспособности ВЭФ дает наиболее качественное представление об уровнях развития стран, ценных для формирования картины мира. Однако следует иметь в виду, что сложные феномены не могут быть адекватно описаны лишь в категориях одной методологии. Есть и другие рейтинги, выстраиваемые по иным критериям вычисления итоговых оценок, не говоря уже о множестве примитивных ранжировок. Иными словами, никакой рейтинг не стоит принимать за истину в последней инстанции, помня известный принцип И. Пригожина о необходимости иметь не менее пяти описаний явления для относительно истинного суждения о нем.

Дополним картину внешних оценок российской экономики и процесса цифровизации. В Глобальном индексе инноваций, опубликованном летом прошлого года Корнелльским университетом, Европейским институтом управления бизнесом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности при ООН, оцениваются уровень инвестиций в исследования и научно-технические разработки, а также масштаб внедрения инновационных идей в производство. Анализируются и расходы стран на образование и развитие инфраструктуры (http://www. wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf). Россия в этом рейтинге занимает 45-е место, хотя годом ранее стояла на два места выше. Авторы исследования объясняют это ухудшением позиций отечественных университетов в международных рейтингах, сокращением количества цитируемых трудов и числа поданных патентных заявок.

Более обнадеживающие для России результаты показал рейтинг развития цифровой экономики (Digital Evolution Index 2017), подготовленный Школой права и дипломатии имени Флетчера университета Тафтса (США) при поддержке транснациональной финансовой корпорации Mastercard. Россия занимает в нем 39-е место, а по темпам развития — 5-е (https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf). В рамках этого исследования каждая из 60 стран оценивалась по 170 параметрам, которые определяют темпы цифровизации: уровень предложения и спрос потребителей на цифровые технологии, состояние институциональной среды и инновационного климата. В результате страны разделены на четыре группы — «лидеры», «перспективные», «с замедляющимся темпом роста» и «проблемные».

Лидерами этого рейтинга цифрового развития стали такие страны, как Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. К проблемным отнесены ЮАР, Перу, Египет, Греция и Пакистан. Россия признана одной из перспективных стран, которые, «несмотря на относительно низкий общий уровень цифровизации, находятся на пике цифрового развития и демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. Кроме того, они обладают потенциалом, который может позволить им занять лидирующие позиции». Помимо России, в эту группу вошли Китай, Кения, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили и Мексика.

По оценкам международных экспертов, Россия занимает передовые позиции в ряде сегментов цифровой экономики, в частности в области обработки больших данных (big data), визуализации, автоматизации рекламы, маркетинговых технологий и т.д. Однако в большинстве сегментов цифровой экономики Россия отстает от зарубежных технологий и вынуждена платить иностранным правообладателям и производителям значительные средства за их трансфер. При этом отток результатов интеллектуальной деятельности из России превышает их приток, отрицательное сальдо продолжает расти в последние три десятилетия [3].

В целом доля цифровой экономики в общем объеме ВВП России сейчас оценивается в 3%, в перспективе эта цифра должна быть двузначной (http://tass.ru/ekonomika/5052170). В российской экономике, отличающейся высокой неоднородностью по отраслям и регионам, есть типичные зоны отсталости и столь же типичные зоны роста.

Риск нарастания технологического отставания является одним из наиболее серьезных вызовов, который стоит перед экономикой России (http://government.ru/news/26050/). Для решения этой проблемы сделана ставка на цифровую трансформацию. Президент РФ В. В. Путин в Послании Федеральному собранию в декабре 2016 г. подчеркнул необходимость «масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения — цифровой экономики», которая является «вопросом национальной безопасности, технологической независимости России, нашего общего будущего» (https://ria.ru/politics/20161201/1482599952.html).

С тех пор водопад публикаций, обсуждений и действий вздыбил цифровую тематику и возвел ее в ранг высшего приоритета развития России. Были стремительно подготовлены и приняты программные и операционные документы. Сделаны предельно процифровые заявления на высшем уровне, выделен и распределен бюджет, начата работа по его освоению. В рабочие группы программы цифровой экономики продолжают вливаться разнообразные эксперты и организации. Развернулась активная пропаганда «цифровых перемен» на государственных телеканалах. Следует признать, что немногие программы в современной России осуществляются в таком ударном формате.

Тем не менее реальная ситуация оставляет немало вопросов. И ответы на них в конечном счете приводят к заявленной в самом начале дилемме — о темпах и структуре роста, о повышении нормы накопления. Если цифровая трансформация рассматривается как ключевой фактор в достижении желаемого рывка в развитии для достижения целей обороноспособности, желаемого уровня экономического и технологического суверенитета и повышения качества жизни при росте нормы накопления, то управление этой трансформацией равноценно управлению развитием.

Любое управление требует в первую очередь точной диагностики исходного состояния. Здесь важны не только оценки внешних экспертов по агрегированным статистическим и экспертным данным. Обратимся к результатам проведенного нами в конце 2017 — начале 2018 г. исследования адаптивности высокотехнологичного комплекса России (ВТК) к реалиям цифровой экономики [4].

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Цифровая трансформация охватывает все отрасли экономики, сферу государственного, корпоративного и общественного управления, общество в самом широком его понимании. Ее справедливо связывают с новой индустриализацией, что акцентирует внимание на фундаментальных сдвигах в технологическом, энергетическом и институциональном базисах и инфраструктурах, в бизнес-моделях, массовых ценностных ориентациях. Для России, как и для других стран, новая индустриализация предполагает вышеупомянутый комплекс мер по обновлению технологий и организации производства, требующий в обозримый период времени наращивания нормы накопления. Речь идет о неизбежности наращивания экономического и технологического суверенитета, в том числе и в цифровой сфере (с учетом происходящей реструктуризации размещения факторов производства в глобальном масштабе, усиливающей протекционизм экономических политик, провоцирующей применение санкционных и других силовых методов конкурентной борьбы). Это и реализуется через политику импортозамещения и выстраивания больших интеграционных проектов с незападными державами. При этом достигнутая к 2010-м гг. встроенность экономики России в глобальные технологические и финансовые платформы, как и сложившееся мировое разделение труда, делает этот процесс противоречивым и турбулентным на достаточно длительный период.

Принятая и во многом реализованная к настоящему моменту программа модернизации вооруженных сил дала импульс массированному технологическому рывку, загрузила мощности предприятий ОПК, воссоздала, по сути (хотя и явно не в полном объеме) особый воспроизводственный контур. Но ограниченность сроков этой программы, бюджетные ограничения, а самое главное — взаимосвязь современного военно-гражданского производства и переток технологий в обоих направлениях, превращают оборонно-промышленные предприятия и объединения в локомотивы не только военнотехнологической гонки, но и гражданской технологической трансформации. В полном смысле слова сегодня практически не осталось значительного количества сугубо военных (казенных) предприятий. Статус и развитие большинства из них, даже с участием государства, основываются на самостоятельном поиске рынков и самостоятельном принятии решений о развитии. Государственный оборонный заказ для многих из них — лишь часть их загрузки, которая иногда и для некоторых значительна, но отнюдь не исключительна.

Поэтому более точно описывать этот сектор экономики как высокотехнологичный. И, очевидно, перспективы цифровизации в российской экономике существенным образом определяются состоянием и трансформацией именно этого промышленного сектора. На оценку реального состояния российского высокотехнологичного сектора и было направлено упомянутое исследование. Кратко приведем его основные итоги, касающиеся наиболее и наименее вероятных цифровых изменений, готовности предприятий к их осознанию и учету в управленческой практике, ключевых рисков циф- ровизации и основных «стратегических разрывов».

Наиболее вероятные элементы цифровой трансформации, которые, по ожиданиям, в ближайший период проявятся во внешней среде и/или будут внедряться на предприятиях высокотехнологичного комплекса России, включили три блока изменений. Во-первых, развертывание цифровой инфраструктуры (электронные торговые площадки, широкополосная связь); во-вторых, обострение цифровых угроз (в первую очередь, весь клубок киберугроз и процессов, ведущих к деградации естественного интеллекта); в-третьих, разработка и доступность новых производственных и управленческих технологий, опирающихся на цифровые достижения (табл. 1).

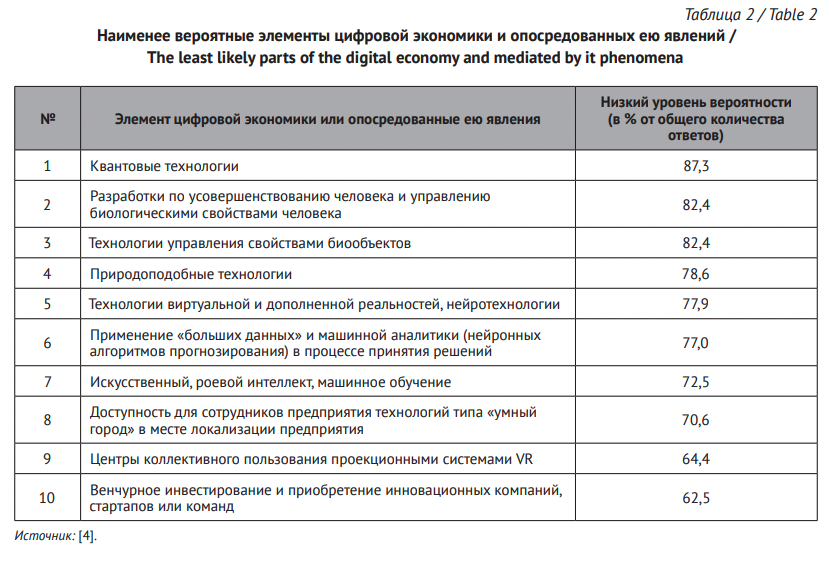

Довольно значительный ряд цифровых изменений представляется участникам проекта маловероятным в среднесрочной перспективе. В первую очередь это внедрение передовых технологий, которые находятся на самой начальной фазе своего жизненного цикла и которые, по всей видимости, в среднесрочной перспективе не приведут к заметным сдвигам в технологической и организационной структуре ВТК России. Это, прежде всего, квантовые технологии, разработки по «улучшению человека» и управление свойствами биообъектов, природоподобные технологии, нейротехнологии. Характерно, что в этой же категории оказались и технологии искусственного интеллекта. Три цифровые новации вошли в эту группу как нечто вполне реальное, но недоступное для большинства предприятий, дислоцированных географически отдаленно от столицы и узловых мегаполисов: «умный город», Центры коллективного пользования проекционными системами VR, венчурные институты (табл. 2).

В то же время обнаружен достаточно высокий уровень компетенций и готовности к освоению ряда элементов цифровой экономики. Большая часть из них признана и наиболее вероятными в ближайшее время элементами цифровой экономики и опосредованными ею явлениями: это использование электронных торговых площадок в качестве основного инструмента приобретения товарно-материальных ценностей и услуг, внедрение высокоскоростных широкополосных сетей связи, систем кибербезопасности, технологии SEO оптимизации, аддитивное производство и т.д.

Выявлена сильная корреляция между признанием сравнительно слабых компетенций в ряде цифровых областей и оценкой их как наименее вероятных. Так, наименьшая компетентность обнаружена в таких областях, как квантовые технологии, разработки по усовершенствованию человека и управление свойствами биообъектов, природоподобные технологии. Признана также практическая невооруженность перед таким высокоранговым риском, как деградация естественного интеллекта. Очевидно, что отчасти такие выводы связаны с особенностями новых технологий, разработка которых под силу специализированным научнотехнологическим структурам. Более того, часть передовых технологий вообще неправомерно относить к цифровым, они представляют собой уже «зацифровую эпоху». Но то, что даже быстро распространяющиеся технологии, дающие импульс к образованию новых отраслей и множества новых элементов экосистемы (технологии распределенного реестра, цифровая экосистема маркетинга, цифровой гражданин и др.), слабо освоены кадровым корпусом большинства предприятий ВТК, сигнализирует о реальной проблеме управления на высшем уровне государственной научно-технологической политикой. Это касается и феномена деградации естественного интеллекта, явно указывающего на известные проблемы образования на всех его этапах — от начального до высшего, вплоть до кадров высшей квалификации.

Несмотря на достаточно критичные оценки уровня компетенций по важным областям цифровизации, исследование обнаружило реально происходящие сдвиги в модернизации производства, практическое освоение, адаптацию, разработку новых технологий, которые могут быть отнесены к цифровым, но явно ими не исчерпываются.

Наивысшую значимость для экономической эффективности и стратегического долгосрочного развития при одновременно низкой готовности с точки зрения компетенций и учета в документах

стратегического управления продемонстрировала значительная группа параметров цифровой трансформации по всем факторам сопоставления идеального и реального состояния организаций ВТК и внешней среды их развития. Некоторые из них подвластны воздействию организаций, большая часть находится за пределами их управляющих возможностей.

В частности, в группе условий внешней среды стратегические разрывы выявлены в сфере кибербезопасности, новых факторов конкурентоспособности. Также имеются стратегические разрывы и риск их усугубления в отношении использования возможностей цифровой инфраструктуры — электронных торговых площадок, цифровых платформ, национальных компаний-лидеров и лидирующих исследовательских центров по «сквозным» технологиям, некоторым новым производственным технологиям, в частности аддитивного производства, цифровых двойников.

Наивысшие риски, генерируемые цифровизацией, ассоциируются у участников проекта в первую очередь с киберугрозами во всем разнообразии их проявлений, за ними с существенным отрывом следуют такие риски, как деградация естественного интеллекта, транснациональный характер конкуренции и цифровая трансформация государства и общества. Последние два фактора воспринимаются не только и столько как угрозы, но и как возможности, требующие эффективного управления.

Проблема кибербезопасности как ключевая угроза осознана сравнительно лучше остальных и более других учтена в настоящее время в практической управленческой работе. Как наивысшую угрозу «кибертерроризм, кибершпионаж, кибервойны и киберпреступность» рассматривают более половины экспертов, и в то же время более 44% организаций ВТК демонстрируют низкий уровень готовности ее парировать. Характерно, что вторая по значимости признанная угроза — «деградация естественного интеллекта» — не только изучена сравнительно слабее всех, но и практически никак не включена в управленческий процесс на уровне организаций. Это отчасти объяснимо — проблема имеет даже не отраслевой, но общенациональный и глобальный масштаб.

Тренд деградации естественного интеллекта охватывает целый клубок новейших явлений, включая широкое распространение клипового мышления, вытесняющего мыслительные практики, восходящие к логике и традиционной грамотности; рост интеллектуально-психической зависимости от электронных устройств (аутсорсинг функции памяти гаджетам — одно из ярких проявлений этого явления); стирание граней между действительностью и иллюзиями, что серьезно облегчает манипулирование массовым сознанием в коммерческих и военно-политических целях; заимствование (отчасти и «подсаживание») ценностей и потребностей из цифровых шаблонов, предлагаемых компьютерными программами, играми, социальными сетями, происходящее практически подсознательно.

Строго говоря, киберугрозы и деградацию естественного интеллекта следует рассматривать как взаимосвязанные феномены.

В конечном счете деградация естественного интеллекта приводит к формированию устойчиво неадекватных представлений о мире у широких масс людей с сильной их инфантилизацией и примитивизацией. В известной степени это свидетельство укоренения социально-ментальных и психологических патологий. Почти 80% экспертов указали на низкую готовность противостоять этой угрозе. В практическом плане это свидетельствует, во-первых, о риске нарастания дефицита кадров, способных решать задачи цифровой трансформации, которые требуют высоких когнитивных компетенций, способностей комплексного восприятия и решения проблем. Во-вторых, общая низкая готовность парировать процессы деградации умственной культуры повышает риски целенаправленного или косвенного поражения управляющего звена организаций. Известна преобладающая роль антропогенного фактора среди причин производственно-технологических и организационно-экономических катастроф. Так было и до «цифровой эпохи», сегодня и в обозримом будущем рост неадекватности «картин мира» руководящего персонала становится едва ли не решающим вызовом устойчивости управляющих систем и кадров.

Исследование указало и на еще один серьезный вызов — «транснациональный характер конкуренции и лидерства, прозрачность национальных границ для инновационных проектов». Более 70% экспертов диагностируют низкий уровень готовности своих организаций к эффективному управлению возможностями и рисками данного тренда. Две трети организаций вообще слабо знакомы с тем, что это такое и в позитивном, и в негативном отношении. Стоит подчеркнуть, что низкая осведомленность о сути цифровой проблематики отличает большийство организаций в отношении практически всех трендов, кроме киберугроз.

Практическое отсутствие приготовлений к такому аспекту цифрового перехода как «разработки по усовершенствованию человека и управлению его биологическими свойствами» свидетельствует скорее о том, что эта тематика и не могла сколько-нибудь заметно разрабатываться в большинстве организаций ВТК, оставаясь прерогативой центров опережающих научных разработок, часть работ которых засекречена.

Цифровая экономика возникает в результате сквозной трансформации предшествующего ей хозяйственно-технологического уклада. Ее полноценное внедрение в локальном масштабе невозможно в принципе. Цифровой статус внешней среды для организации поэтому столь же значим, как и внутренняя цифровая динамика. Рассматривать организацию как «цифровую» корректно лишь после достижения ее минимального набора признаков цифровизации, включая параметры ее включенности в цифровую внешнюю среду.

В настоящее время важнейшими элементами внешней для предприятия цифровой инфраструктуры являются электронные торговые площадки, национальные компании-лидеры и исследовательские центры по «сквозным» технологиям. Подавляющее большинство организаций ВТК в достаточной степени сформировали необходимые компетенции по работе с электронными торговыми площадками как основным инструментом конкурсов и закупочной деятельности. Лишь четверть организаций находятся в состоянии низкой готовности по этому параметру.

Сложнее складывается взаимодействие организаций ВТК с ведущими научно-промышленными и исследовательскими центрами. Этот элемент цифровой инфраструктуры и изучен плохо, и практически не принимается в расчет в управленческих приоритетах при формировании текущей и перспективной бизнес-модели. Более того, этот фактор вместе с освоением цифровых платформ работы с данными в отраслях экономики, созданием, использованием и защитой результатов интеллектуальной деятельности выходит на первый план в «отложенных» стратегических разрывах. По этим позициям и связанным с ними элементам (отечественная инфраструктура хранения и обработки данных, развитие сети центров коллективного пользования VR, цифровизация городской среды) обнаружена самая низкая готовность. Сравнительно лучше положение с внедрением высокоскоростной широкополосной связи. Очевидно, что этот диагноз относится, прежде всего, к сфере ответственности федерального уровня.

В «отложенных» стратегических разрывах наличие современной корпоративной системы ERP остается первостепенной задачей. Но на второе место вышли инструменты прогнозирования как основы управленческих решений. Это важный нюанс, учитывая, что именно «прогнозная экономика» является сердцевиной цифровой экономической модели.

Наибольшую тревогу вызывает слабое осознание важнейших управленческих инструментов цифровой экономики и, соответственно, явная «бесчувственность» систем управления к их появлению.

Проведенное исследование, опирающееся на мнения и оценки более 500 участников проекта и долговременный анализ и мониторинг деятельности предприятий ОПК и ВТК России в целом, позволяет сформулировать вполне определенные выводы. Из них два представляются ключевыми в рассматриваемом контексте. Во-первых, работе по любой, тем более комплексной «цифровизации» любого предприятия (и тем более — всей страны) должна быть предпослана комплексная глубокая работа по преобразованию управленческой системы, включающая в себя изменение кадровой политики и массового сознания. Приход новых производственных технологий потребует глубоких изменений системы управления на микро-, мезо- и макроуровнях ВТК. Продуктивнее, чтобы эти процессы шли синхронно, а лучше — с опережающим принятием управленческих решений, создающих экосистемы «цифровых» и «нецифровых» преобразований. Но без единого понятийного поля (семиотической системы), без согласованного «управленческого языка» общения и как следствие — единого семантического пространства для создания новых стандартов и собственно систем управления, вся эта комплексная работа превратится в довольно опасный «лоскутный» процесс. Поэтому на первый план выходит задача «цифрового всеобуча».

Во-вторых, цифровая трансформация подразумевает инвестиционную нагрузку на государственный и корпоративные бюджеты. При этом темпы цифрового перевооружения гражданского и оборонного секторов могут быть различными, но в любом случае цифровые технологии, платформы и экосистемы будут, по всей видимости, во многом общими для обоих секторов. Это как минимум повысит эффективность инвестиций.

Сегодня речь идет и о том, чтобы успеть создать и внедрить модели цифровой трансформации, превосходящие по всем критичным критериям цифровой прогресс основных партнеров. Цифро- визация — это в первую очередь жесткая схватка за превосходство в разработке передовых систем управления по всем категориям, включая умение выращивать и привлекать таланты, избегать деградации естественного интеллекта, создавать системы работы с большими данными и развивать искусственный интеллект. Риск растраты ресурсов вследствие неумелого осуществления цифровой трансформации, их направления на заведомо бессмысленные проекты должен быть обязательно учтен в разработке конкретных проектов, как и риски утраты «цифрового суверенитета» и «цифровой колонизации».

В-третьих, обнаруженные исследованием стратегические разрывы в восприятии значимости трендов и готовности их парировать указывают на приоритетные области цифровых преобразований. Это, помимо «цифрового всеобуча», укрепление кибербезопасности, развитие кадрового цифрового потенциала, целевые программы сбережения естественного интеллекта.

ЛУДДИТЫ ПРОТИВ СИНГУЛЯРНОСТИ?

Внедрение новых технологий неизбежно обернется высвобождением огромных масс работников, исчезновением целых классов профессий. Многим людям работы не найдется в принципе, усилится расслоение внутри общества, увеличится неравномерность развития стран и регионов, что при общей глобализации спровоцирует рост миграции, масштабы которой заставят заговорить о новом великом переселении народов. Существенно возрастут риски социальной нестабильности.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), развитие цифровизации способно высвободить «при прочих равных условиях» 12,5 млн занятых за период с 2018 по 2030 г. Предстоит осуществить межотраслевой маневр: более четверти высвобожденных может принять малый бизнес, остальным предстоит переобучение и, возможно, переезд в другой регион, где их надо обеспечить дешевым жильем. Переобучение должны проходить примерно миллион занятых в год в течение десяти лет, иначе будет «совершенно недопустимый социальный кризис, или развитие страны рискует быть остановленным из «социальных» соображений» (http://www. forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2018- 03-31IT-ECO.pdf). ЦМАКП также справедливо полагает, что решение о развитии цифровой экономики (кстати, уже принятое) автоматически подразумевает курс на максимальное стимулирование выпуска, агрессивное продвижение российской продукции на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках (так, система поддержки экспорта должна масштабироваться как минимум в 2,5-3 раза).

Размер потенциальной угрозы автоматизации для рынка труда подсчитали в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Если представить себе, что автоматизация наступила бы одномоментно, то более 49% трудоспособного населения России [или более 42 млн человек (рабочих мест)], могут быть заменены роботами (https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/30/5abcc7729a7947e437dc77a7). Эта же проблема в свое время, как известно, сыграла решающую роль в остановке экономических реформ во второй половине 1960-х гг. Она же, усугубленная к середине 1980-гг., была отягощающим фактором и для стратегического выбора, который предстояло совершить в тот период. Как писали в своей докладной записке руководству страны Г.В. Писаревский и В.М. Фалин, «в СССР 43 миллиона нищих людей. И примерно 40 миллионов ненужных рабочих мест. Причем немало таких мест — мечта многих юношей и девушек, что отвратительно... Серьезный массив социальной паразитации общества — следствие многих причин...». И опять тот же мотив — «время поджимает. Терпение не бесконечно растяжимая величина... потребуется труд и энергия, может быть, не одного поколения...» [5].

В первую очередь автоматизация в России затронет представителей самых массовых профессий: водителей, продавцов, бухгалтеров, экономистов, юристов, грузчиков и т.д. В сырьевых регионах и там, где высока доля традиционных услуг, этот показатель превышает 50% от общей численности занятых.

Сферу, которая сформируется из людей, исключенных из хозяйственной деятельности, можно уже называть «экономикой незнания» в противоположность «экономике знаний». Ее масштаб, судя по всему, охватит значительную часть трудоспособного населения.

При этом в России, как и в странах Восточной Европы, будет дефицит высококвалифицированных кадров, способных работать в новой экономике. То есть речь идет не только о безработице вследствие цифровизации, а, в принципе, о невозможности переобучения и создания рабочих мест в современной экономике для многих, если не для большинства граждан. Это исключительно серьезная проблема. Она на практике преодолевается либо через поддержание ненужных рабочих мест, через распространение низкокачественного массового высшего образования или низкооплачиваемые общественные работы, снижающие протестные энергии больших масс людей в региональном или возрастном разрезах.

Рост структурной безработицы происходит уже в ведущих западных странах. Одно из предлагаемых решений — базовый безусловный доход, и в ряде стран начался или планируется эксперимент по воплощению его в жизнь. Суть идеи в том, что каждый человек вместо разных социальных пособий получает не только базовый доход без обязательства трудиться, но и свободное время, необходимое для саморазвития, творческого самовыражения, «более возвышенной деятельности» человека, социальной и духовной эмансипации, как это формулировал еще К. Маркс.

Но есть и еще один исторически опробованный подход — следование Неду Лудду. Современные луддиты по-прежнему выступают против технологического прогресса. Массовые протесты с перекрытием дорог отмечены в США и странах Европы, где таксисты выступают против компании «Убер», которая разработала удобное мобильное приложение для вызова такси и предлагает пользователям более доступные цены. Становится модным переселяться в сельскую местность и заброшенные уголки, чтобы жить без связи с внешним миром. Некоторые одиночки не отказываются от насильственных действий против университетов и цифровых компаний, но в основной массе технофобы отстаивают свои убеждения в виртуальном пространстве в виде индивидуального бунта, который выражается в отказе от Интернета или в бойкоте интернет-рекламы.

Цифрофобы видят в новых технологиях не только угрозу своим рабочим местам, но и опасность цифрового порабощения. Они предлагают и пытаются отстаивать разные ограничительные меры против вредных последствий внедрения новых технологий.

Более отдаленной по времени фатальной опасностью озабочены приверженцы концепции технологической сингулярности. Целый ряд ученых и инновационных предпринимателей (Р. Курцвейл, И. Маск, С. Хокинг и др.) предсказали момент появления сверхчеловеческого интеллекта примерно в 2045 г. [6, 7]. Их оппоненты полагают, что концепция сингулярности отражает страх перед будущим и ее надо оставить в словаре писателей-фантастов. Эксперты Римского клуба, например, признают, что есть реальная опасность неконтролируемого развития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как этого избежать [8].

Реальной проблемой, однако, является то, что научные заделы для технологического роста будут существенно исчерпаны к 2025 г. и потребуется мощный прогресс в науке, чтобы создать фундаментальные знания для технологий нового поколения.

Вне всякого сомнения, человечество не остановится в своем развитии, если избежит глобальной катастрофы. Нам предстоит измениться. Возможно, именно способ изменения станет главным вопросом глобальной конкуренции.

Главная опасность новой цифровой экономики заключается в том, что быстродействие, память и консолидация информационно-вычислительных систем позволяют оцифровать едва ли не все в этом мире. Как следствие, появляется техническая возможность не только целенаправленно и экспериментально управлять социальными процессами путем обработки «больших данных», но и проектировать, помимо любых продуктов потребления, целевые виды массового, группового и индивидуального сознания.

Беспилотный транспорт, несомненно, способен взять на себя многие полезные функции жизнеобеспечения, главным образом подчиняющиеся алгоритмическим законам. Неизмеримо большими возможностями будут обладать системы искусственного интеллекта. В случае монополизации технологий искусственного интеллекта может появиться «властелин мира», который попытается установить новую тиранию.

Не менее драматичен еще один аспект цифрового перехода. Там, где возникает тема семантики, неизбежно появится вопрос об идеологии, аксиологии, ценностях. Если исчислимыми становятся не только вещные сущности, но и поведение людей, то, значит, исчислимо и управляемо их сознание.

Пока шли оживленные дебаты об ужасах вживления чипов, люди быстро и добровольно обзавелись гаджетами, аккаунтами в сетях, навигаторами, банковскими и прочими картами, оставляющими

«цифровые следы» — большие пользовательские данные [9]. По сути, вся геолокация, перемещения, покупки, имущество, связи, слова и даже мысли людей стали прозрачны и в принципе — при необходимости — управляемы. В этой логике для управляющих цифровых платформ нет никакой разницы между вещью и человеком.

Создание цифровых образов «всего» порождает беспрецедентный маркетинговый соблазн. Другое дело — ради какой цели? До некоторой степени — ради сугубо экономических целей: роста производительности, прибыли, капитализации, инвестиций, снижения издержек, конкурентоспособности, взвинчивания инновационной гонки. Но параллельно и вслед за этим «искушением хлебами» возникает главный вопрос и искушение вовсе не экономической, а метафизической целью — власть над миром.

В действительности, как только возникает техническая возможность спроектировать поведение и его мотивации (а значит — и мировоззрение), такие попытки неизбежно будут кем-то предприняты. Тем более, опыт «формирования нового человека» за последние 150 лет накоплен огромный. Что любопытно, такие опыты предпринимались не только в Германии или СССР, как принято думать, но и во всех великих державах ХІХ-ХХ вв., включая США, Китай и Японию. В то время инструменты формирования «нового человека» включали страх, насилие, экономическую политику, пропаганду, образование, биологические и социопсихологические эксперименты.

Сегодня новизна подхода к формированию «нового человека» состоит в том, что неимоверно окреп технологический потенциал социального манипулирования на скрытой основе и без видимого насилия. А идеологический потенциал манипулирования, кстати, заметно упростился. Снижение качества образования при этом позволяет, например, не замечать реанимации давних идеологем и подачи их в массовое сознание как новаций.

Сегодня, действительно, речь идет об очень серьезным процессе формирования структур комплексного управления группами людей, машин, технических систем, природных объектов. Все это происходит на фоне роста уязвимости людей, всего человечества и острейшей конкуренции существующих и перспективных моделей управления развитием.

Переход к цифровой экономике накапливает признаки схожести с прежними технологическими революциями, которые каждый раз в истории сопровождались кризисами и разрушениями прежней и утверждением новой структуры производства и потребления, ее энергетической, институциональной и кадровой основы.

Так, технологически экономика весьма скоро будет почти готова удовлетворить массовые персонализированные потребности максимально удобным способом. Но есть скрытая сторона этих трансформаций, а именно, возможность манипулирования потребностями человека, причем на протяжении всего жизненного цикла — от зачатия до смерти (утилизации). В результате, наряду с появлением множества беспрецедентных возможностей развития, возникает масса псевдоинноваций и проектов по взламыванию экономик и сознания — массового и индивидуального.

Более суровый приговор капитализму вынесли члены Римского клуба, которые принадлежат к мировой политической, финансовой, научной и культурной элите. В докладе «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», опубликованном в декабре 2017 г. и приуроченном к 50-летнему юбилею клуба, говорится, что в 80-х гг. прошлого века произошло вырождение капитализма: 98% финансовых операций носят ныне спекулятивный характер, в оффшорных зонах спрятано от 21 до 32 трлн долл. Существует переизбыток капитала в фиктивных, но доходных сферах, в то время как направления, от которых зависит будущее планеты, испытывают дефицит средств. Авторы доклада не скрывают своего негативного отношения к макроэкономическому показателю ВВП в качестве индикатора общего благосостояния страны или региона. Этот показатель отражает только траты, а не благополучие или субъективное счастье, и не видит блага, существующие вне рынка. Единственное, что измеряет ВВП — скорость, с которой деньги движутся в экономике, считают члены Римского клуба [8].

Будущая экономическая модель предполагает новые принципы жизнедеятельности и организации экономики. У нового технологического и социально-экономического уклада, судя уже по новейшим трендам, будет принципиально иное понимание и финансовых процессов, и смыслов бизнеса, и моральных основ социума. Новый уклад призван разрешить глобально и национально значимые проблемы экологии, балансировки основных макробалансов, роли государства, бизнеса и общества в экономическом развитии, в организации социума, осуществлении мировоззренческих перемен.

Действительно, есть все основания сделать вывод о ветшании многовековой модели экономического и социального устройства, которой удалось пережить не один технологический уклад и не одну революцию. При этом она приспособилась к самым разным властным режимам, в том числе расположенным по самым краям политического спектра. Эта модель подпитывалась колонизацией, войнами, пренебрежением экологией и справедливостью, а также — пренебрежением жизненными интересами будущих и нынешних поколений. В докладе ВЭФ «Глобальные риски 2017» отмечается, что быстрые изменения отношений в таких областях, как пол, сексуальная ориентация, раса, мультикультурализм, охрана окружающей среды и международное сотрудничество заставили многих избирателей, особенно старших и менее образованных, чувствовать себя отчужденными в своих странах. Получающиеся в результате культурные противоречия и разногласия проверяют социальную и политическую сплоченность и могут усилить многие другие риски, если они не будут решены (http://reports.weforum.org/global-risks-2017/).

Чрезвычайно серьезным симптомом назревания фундаментальных перемен стало появление нового доклада Римского клуба «1980-е — вырождение капитализма». Изложенная в нем позиция включает диагностику ситуации и обозначение вектора намечаемых перемен.

Из основных претензий к существующей модели развития главные сводятся к тому, что 98% финансовых операций носят спекулятивный характер, что 21-32 трлн долл, размещены в оффшорных зонах, что в фиктивных, но доходных сферах имеется избыток капитала, а в перспективных направлениях — дефицит средств, и что в нынешней экономической парадигме экологический, финансовый и промышленный капитал рассматриваются как эквиваленты в пользу финансиалиации, не будучи по сути таковыми. Эта модель ведет к неблагоприятным последствиям: глобальному потеплению, урбанизации, нерациональной системе потребления, росту рисков техногенных катастроф и применения ядерного оружия.

Концептуальной платформой доклада служит теория «полного мира» Г. Дэйли. Ее суть сводится к противопоставлению двух эпох цивилизационного развития: «пустого мира» с его неизведанными территориями и избытком ресурсов и современного «полного мира», заполненного до краев. В теории империализма «как последней стадии развития капитализма» эта мысль не менее продуктивно формулировалась как завершение территориального раздела мира и начала его передела, территориального и экономического.

В докладе отмечается, что 10% самых богатых домохозяйств мира являются причиной 45% общего объема выбросов. При этом нагрузка на планету вызывается не только увеличением населения: с начала прошлого века население выросло пятикратно, но экономический оборот — в сорок раз, потребление топлива — в шестнадцать, вылов рыбы — в тридцать пять. Отсюда делается вывод о необходимости быстрых перемен в системе производства, потребления и восстановления балансов между человеком и природой, кратковременной и долговременной перспективами, скоростью и стабильностью, индивидуальным и коллективным, женщинами и мужчинами, равенством и справедливым вознаграждением, государством и религиозными институтами.

В целом этот доклад ставит исключительно важные вопросы и задает вектор последующей критики сложившегося миропорядка и выработки решений по его изменению. Цифровая трансформация в своих основах соответствует заявленным целям и ценностям.

Однако положение намного серьезнее. Утвердившаяся в 1990-е гг. модель глобализации не сводилась только к упомянутым дисбалансам, а концепция «полного мира» не исчерпывает весь драматизм ситуации. Фундаментальная характеристика современного миропорядка — финансово-экономическое, технологическое и силовое доминирование одних стран и блоков над другими. Хотя и это слишком обобщенная констатация. США и их союзники не представляют собой лишь сугубо государственный субъект гегемонии. Речь следует вести о сложной и динамически эволюционирующей коалиции игроков, образующих метасистему [10]. Условиями и инструментами ее экспансии в условиях «полного мира» стали подавление факторов развития де факте колонизированной части мира, массированное применение методов гиперконкуренции, включая хаотизацию целых регионов и секторов экономики вплоть до провоцирования локальных конфликтов и дестабилизации глобальных регуляторов.

Системное свойство этой модели — безразличие к высоким смыслам и ценностям жизни. Модель экономики на принципах разжигания спекулятивной игры, безграничной алчности и монополии, нечестной конкуренции, наращивания всеобщего долга и потребительского ажиотажа настроена на всемерное высвобождение низких человеческих инстинктов — вплоть до формирования в человеке всей гаммы психологических и физических патологий и мотивационной примитивизации. Это можно назвать процессом институционального расчеловечивания.

Пренебрежение идеальным, его очернение и высмеивание, подмена культуры стали следствием торжества именно этой экономической модели и одновременно условием ее популярности.

Между тем, культура в своих подлинных основаниях остается пространством сохранения сложности, накопления наследия высших и уникальных творений человеческого духа, непрестанного поиска смысла жизни и ее истинных ценностей, максимизации в человеке человечности и минимизации животных начал.

Кризис глобальной экономической модели обострил этот фундаментальный конфликт, имеющий, по сути, антропологическую природу. Идеальное в иерархии ценностей стоит выше материального, и развитие предполагает не примитивизацию, а усложнение, наращивание «цветущей сложности» бытия. И развитие требует целенаправленного усилия, противодействующего энтропии.

Отсюда следует потребность в росте способности управлять человеческой эволюцией. Но здесь же нас подстерегает и принципиальная развилка: ради чего, каким образом и кому управлять эволюцией? Ссылка на рынок, который-де все сам разрулит, уместна для частных сделок, но наивна там, где речь идет о крупнейших проектах, включающих множество участников и заинтересованных сторон.

В ежегодном докладе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) «Глобальные риски — 2018» подчеркивается, что мир вступает в новую тревожную геополитическую фазу, когда он является не только многополярным, но и муль- тиконцептуальным (http://reports.weforum.org/global-risks-2018/).

Представление о том, что существуют некие нормы и институты, к которым постепенно придут все крупные мировые державы (а вслед за ними — и государства поменьше), перестало считаться аксиомой. В этих условиях концепция национального государства и другие формы идентификации вновь обретает вес и популярность.

ТУМАННЫЕ КОНТУРЫ «ОБЩЕСТВА 6.0»

Цифровая экономика, судя по всему, — это этап электронной экономики, знаний и информационных благ. Ядром этой экономики становятся электронная торговля, электронные оболочки всемирной кооперации, производство на прогнозной основе персонализированных товаров и услуг. Тот, кто разрабатывает идеи и стандарты этих благ, защищает их юридически или иным образом, получает доступ к массиву данных и способен их обрабатывать и использовать, вероятно, получит преимущества в новой экономике. В конечном счете за формированием и воплощением всего множества проектов цифровизации таится некая мегаидея. Ее генерируют вполне конкретные лица и сообщества. У них свои картины мира и свои представления о мироустройстве вообще. Разумеется, у каждой идеи есть своя генеалогия. Но новизна момента в том, что «закладки» мировоззрений масс людей происходят все явственнее не в семье и школе, а в недрах социальных сетей, в «деревьях» поисковиков, по сути — задаются алгоритмами на стадии проектирования и социальных сетей, и Интернета вещей. Разрабатывается, по сути, и перспектива проектирования массовых сознаний на любых фазах жизненного цикла человека.

Пожалуй, можно сформулировать главную угрозу цифровизации: как и любой быстроразвивающийся и энергетически сильный процесс она может не только вывести систему на качественно новый уровень эволюции, но и завести эту эволюцию в тупик.

Обобщенно суть нынешней развилки в эволюции общества достаточно отчетливо представлена в матрице сценариев Всемирного экономического форума, опубликованной в 2016 г. Сценариев будущего в ней четыре, но они впитывают в себя столетия футуристической и утопической мысли и учитывают уже четко обозначившиеся новейшие достижения в цифровизации, отражая озабоченность задачами глобального управления.

Сценарии делятся по двум критериям. Критерий первый — это степень централизации владения персональными данными. Критерий второй — характер ценностных ориентаций людей. По первому критерию на одном полюсе — полный, централизованный контроль правительствами или квазигосударственными структурами над всеми персональными данными и возможность ими управлять. Другой полюс — это децентрализованное хранение и контроль данных. Предполагается, что в этом

случае граждане не позволят сделать эти данные общим достоянием и создать условия для появления монополии на владение данными, прежде всего личными. Напомним, что сбор личных данных и более широко — больших пользовательских данных — давно уже стал рутинной процедурой (полицейской, финансовой, налоговой, технической), вопрос лишь в характере контроля за ними и целей обладателей данных.

По второму критерию на одном полюсе абсолютно материалистическое, хищническое целеполагание и ценности жизни. На другом — менее эгоистическая культура, с ценностями социальной солидарности, экологической ответственности, интегрированного мышления и т.п. То есть выбор здесь в диапазоне между материалистическим, потребительским эгоизмом и некой социоэколо- гической картиной мира и моделями поведения.

Очевидно, разумеется, что, например, в научной творческой среде мораль иная, нежели в зонах вооруженных конфликтов, в казино или в финансовых пирамидах. Между высшими и низшими моральными стандартами и практиками всегда существует компромиссный моральный диапазон. Миллиарды поступков, совершаемых семью миллиардами землян каждый день, мотивируются ценностями по всему их спектру. Повседневность полна непростых моральных решений, реализующих явно или неявно те или иные моральные принципы. И в большинстве своем эти решения и поступки пропитаны духом глобализации и коммерциализации, иначе бы ее нынешняя модель не прожила бы и дня. К счастью, поступков высокой моральной пробы также достаточно, иначе мир, при всех его проблемах, давно бы перестал генерировать новые научные и технические открытия, утратил какую-либо милосердность и связность и погрузился в пучину войн вплоть до ядерной зимы.

Однако существует опасность, что люди с преобладанием самых низких моральных норм или с деструктивными картинами мира попытаются воспользоваться плодами цифровой революции. К этому толкает и важнейшая особенность циф- ровизации: глобальной цифровой системе для устойчивости по своей алгоритмической природе и принципу (обработка массивов данных) нужно, чтобы ценностные ориентации брались из фиксированного меню. Так достигается снижение или полная ликвидация права и способности человека на выбор, включая выбор цели жизни по всему спектру смыслов, в том числе не предписанных компьютерными играми или мобильными приложениями.

В идеальном варианте этой системы вообще не надо, чтобы управляемый объект что-либо решал, думал. У него не должно быть своих ценностей, своих потребностей. Все должно быть заимствованным по сути, но для некоторых категорий «своим» по форме. Так соединяются Оруэлл и Хаксли: тирания, тем более цифровая, не должна восприниматься как тирания, она даже не должна так именоваться, а должна представать для большинства потребителей как «лучший из миров».

Обоснование у этой линии эволюции вполне экономическое: для достижения высшей эффективности, полной индивидуализации потребления и сбережения скудных природных ресурсов. Возможно и социально-политическое обоснование: для поддержания стабильности, борьбы с терроризмом, преступностью и т.п. Возможно и «управленческое обоснование»: «всеобщий Госплан» вполне уместен, если станет известно все о каждом, то утолить все индивидуальные потребности и оптимизировать размещение мировых «факторов производства» эффективнее в плановом порядке. Логичен в такой конструкции и следующий шаг — для идеально управляемого мира нужен и идеально спроектированный человек или «новые виды». И это не абстрактное допущение: в мире идет активная разработка сценариев будущего с проектированием будущих образов жизни и типов людей. Например, часть сторонников трансгуманизма стремится использовать плоды научно-технической революции для повышения человеческих возможностей и избавления людей от страданий и старения, болезней и даже смерти. В крайних вариантах трансгуманизма речь идет «о сбросе человека как отработанной ступени». Обсуждается и пока в небольших объемах реализуется сюжет продажи и присвоения права на жизнь. По сути, вновь реанимирован проект нового сверхчеловека, что уже не раз бывало в истории. Вновь появился призрак разделения мира на группу сверхлюдей и людей низших сортов.

Как видно, анализ практик и латентных целей и возможностей цифровизации заводит нас в довольно симптоматичные сюжеты. В финале этой логики вопрос о том, что такое человечность, что такое эволюционный статус человека и общества.

За пониманием сути человечности последует вопрос о природе и исторических сроках возникающего в наши дни Общества 5.0, в первом при ближении — общества, которое возникает в ответ на цифровые перемены.

Концепт Общества 5.0 подразумевает адаптацию социальной повседневности к технологическим платформам Индустрии 4.0 и, соответственно, формирование новой культуры, по сути — нового типа цивилизованности [11].

Общество 5.0 призвано создать новые институты, право, образование, медицину, быт, межчеловеческие отношения, соответствующие наступающей новой технологической реальности.

Стоит заметить, что именно на волне индустриализаций и циклов финансовых пузырей появились массовые политические движения, осознанно поставившие цели, ведущие к внедрению доктрин и утопий в социальную практику и международные отношения. Так и концепция Общества 5.0 может акцентировать адаптацию социума к цифровой трансформации, но может и скрывать новую попытку воплощения социальных утопий.

Поэтому очень опасно ограничиваться узкой трактовкой складывающейся ситуации в одних лишь цифровых технократических терминах. Цифровой суверенитет становится одним из самых критических вызовов. Все это может стать серьезной проблемой Общества 5.0, которое создается на наших глазах. За горизонтом нас ждет еще более захватывающий вызов — Общество 6.0.

В реальности не будут и не могут быть оцифрованы многие сугубо человеческие миссии и качества. Также разворачивается научно-инновационный прорыв в сферу природоподобных технологий и приближение техники и инфраструктур к логике живых систем. По крайней мере, одно их фундаментальных свойств — целеполагание — при свободе выбора кардинально отличает их от идеологем цифрового общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, цифровизацию недостаточно рассматривать лишь как внедрение набора пусть и взаимосвязанных новых технологий, приводящих в итоге к системным процессам новой индустриализации и преобразования всего социума в страновом и глобальном масштабе. В фундаментальном смысле цифровая трансформация ставит вопросы о характере человеческой эволюции, способах управления ею, по сути — цивилизационного, если не сказать — вселенского, космического масштаба. Цифровизация может иметь как прогрессивный характер, открывая возможности перехода в качественно более высокое состояние, так и исторически регрессивный характер воплощения самых мрачных утопий эволюции человечества.

В практическом плане и применительно к России в складывающихся глобальных процессах цифровая трансформация с соответствующим ростом инвестиций и темпов роста, с его новым качественным наполнением рассматривается как основной вектор развития и обеспечения безопасности. Это означает, помимо прочего, решение сложной задачи выбора компромисса между интересами ныне живущих и будущих поколений, который отразится на пропорциях накопления и потребления, распределения затрат и выгод развития между разными социальными группами.

Часть наиболее важных элементов цифровой трансформации уже активно внедряется в деловые и управленческие практики в России. Часть важных элементов все еще недостаточно осознана как риски и как возможности. Но вполне определенно среди главных вызовов — весь комплекс угроз кибербезопасности и совокупность процессов, обозначаемых как деградация естественного интеллекта.

Цифровая трансформация порождает серьезные социальные и гуманитарные проблемы, прежде всего занятости значительных контингентов рабочей силы и образа жизни в обществе и его культурных ценностей. Одна из проблем имеет особое значение — понимание всего спектра восприятия будущего мира, в том числе и таких доктрин, в которых человечность становится вовсе не безусловным понятием и реальностью.

В любом случае уже наступила исключительно интересная по своей творческой сложности эпоха, беспрецедентно значимая по своим долгосрочным последствиям, которая зависит от принимаемых сегодня стратегических решений на уровне государств, общества, корпораций и каждого человека.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Аганбегян А. Г. 25 лет новой России. Экономический и социальный уровень: топтание на месте. Экономические стратегии. 2018;(1):6-21.

- Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 стран мира. Агеев А., Метьюз Р., Менш Г., ред. М.: МЛСУ, ИНЭС; 2012.

- Концепция создания Единой системы охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Научный доклад. Под ред. д.э.н., профессора Ю.В. Яковца. М.: Институт экономических стратегий, Международный институт П. Сорокина-Н. Кондратьева; 2014.

- Агеев А. И., Асанова Е.А., Глибенко О. В., Ремизов М. В., Смирнова В. А. К цифре готов? Оценка адаптивности высокотехнологичного комплекса России к реалиям цифровой экономики. М.: ИНОС; 2018.

- Фалин В.М. Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски. М.: Центрполиграф; 2016.

- Kurzweil R. The singularity is near: When Humans Transcend Biology. New York, NY: Viking Press; 2005.

- Brown M. Stephen Hawking Fears A. I. May Replace Humans, and He’s Not Alone. URL: https://www.inverse.com/article/38054-stephen-hawking-ai-fears.

- Von Weizsaecker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer; 2018. 220 p.

- Ашманов И. Большие пользовательские данные и новый маркетинг. URL: http://www.vsesovetnik.ru/archives/23879.

- Агеев А.И. Смена гегемона: война и экономика. М.: ИНЭС; 2016.

- Уэмура Н. Общество 5.0: Взгляд Mitsubishi Electric. Экономические стратегии. 2017;(4):122-131.